Ein Gespräch mit Ausstellungsgestalterin Cara Mielzarek über Inklusion im Museum.

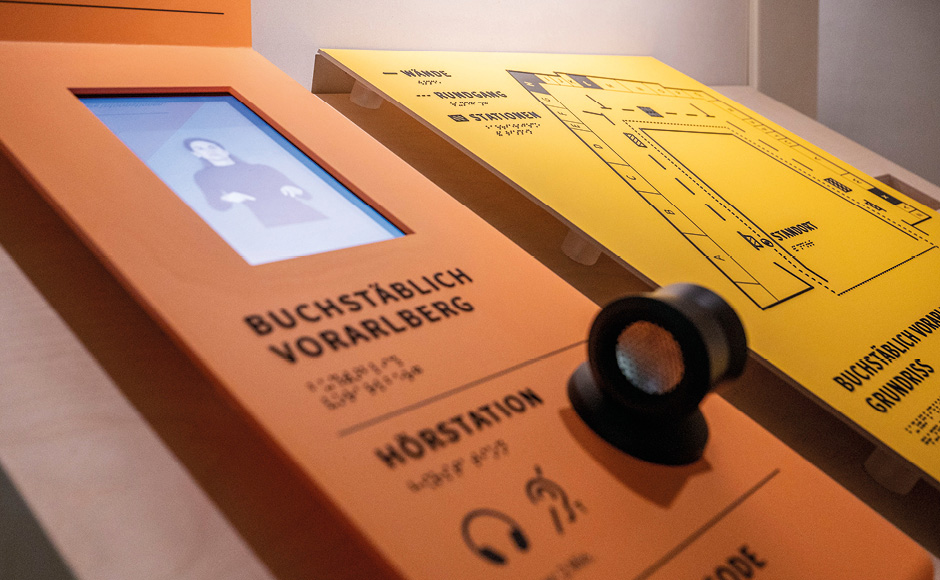

„buchstäblich vorarlberg“ gibt Einblicke in die Sammlung des vorarlberg museum. look! design hatte die Aufgabe die Dauerausstellung um inklusive Stationen zu erweitern. Stationen, die Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein multisensorisches Erlebnis ermöglichen und auf diese Weise helfen Barrieren abzubauen. Für die inklusive Ausstellungsgestaltung im Museum – auf ästhetische Weise – und die Schaffung eines Mehrwerts für alle Besucher:innen erhielt look! design den Universal Design Award.

Worauf bei der Gestaltung barrierefreier Räume und inklusiver Erlebnisse für alle zu achten ist und wie Abstimmungsprozesse zwischen Museum und potentiellen Besucher:innen gut funktioniert, davon erzählt Cara Mielzarek. Sie ist seit 2018 Teil des look! design Teams und war für Konzept und grafische Umsetzung verantwortlich.

Cara Mielzarek, Art Direction und Szenografie bei look! design war verantwortlich für das Konzept & die grafische Umsetzung der inklusive Stationen als Erweiterung der Dauerausstellung des vorarlberg museum | Foto: Salon Deluxe

Wie werden Ausstellungen so gestaltet, dass wirklich alle Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen diese nutzen können?

Cara Mielzarek: Inklusive Ausstellungsgestaltung ist natürlich keine leichte Aufgabe. Hier treffen verschiedenen Bedürfnisse aufeinander, hinter denen ja unterschiedliche Barrieren stecken, und diesen wollen wir gerecht werden. Es ist herausfordernd, die sich teils widersprechenden Bedürfnissen zu vereinen. Dann müssen Kompromisse gefunden und Prioritäten gesetzt werden. Entscheidend ist, die Zielgruppen in die Gestaltungsprozesse einzubeziehen: Was sind ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche? Nur so kann ein Museum für alle Schritt für Schritt realisiert werden.

„Die inklusive Umsetzung spricht auf ästhetische Weise die Vielfalt der Gesellschaft an und schafft dadurch einen Mehrwert für alle Besucher*innen. Die konsequente Einbeziehung der verschiedenen Gruppen im gesamten Gestaltungsprozess ist vorbildlich und das überzeugende Ergebnis bestätigt die Wirksamkeit,“ so die Jury des Universal Design Awards.

Gibt es Anforderungen, die für eine Gruppe sinnvoll, für eine andere aber von Nachteil sind? Was bedeutet es sinnvolle Kompromisse einzugehen?

Cara Mielzarek: Jede einzelne Situation muss für sich genau betrachtet werden, Prioritäten definiert und diese dann mit Rücksicht auf andere Bedürfnisse umgesetzt werden. Man sollte sich bewusst sein, dass auch inklusive Ausstellungsgestaltung nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen kann. Es gilt also ein vielfältiges Angebot zu schaffen, das alle Sinne anspricht.

Bei der Gestaltung ist es wichtig, Orientierung zu geben, indem wir eine klare Struktur schaffen, über ein einfaches Layout, wiederkehrende Farben, Kontraste, große Bilder und gut lesbare Schrift.

Kannst du ein konkretes Beispiel für einen Kompromiss geben?

Cara Mielzarek: Wir wollten Texte in Einfacher und Leichter Sprache anbieten. Zu viel Text unterzubringen, ist aber nicht sinnvoll, da es schnell unübersichtlich wird. Also haben wir uns entschieden, Texte in Einfacher Sprache auf der Station abzubilden und ein Begleitheft in Leichter Sprache anzubieten. (lacht) Und ja, es gibt einen Unterschied zwischen Leichter und Einfacher Sprache.

»Gemeinsam mit dem vorarlberg museum konnten wir mit den Stationen eine inklusive und barrierefreie Besuchererfahrung gestalten. Bei der Konzeption und Gestaltung war unser Ziel, nicht nur die technischen Anforderungen zu erfüllen, sondern für alle Menschen ein einladendes, informatives und bereicherndes Erlebnis zu schaffen,«

– erklärt Stefanie Schöffmann, Creative Direction

Welche Schritte habt ihr gesetzt von der Idee bis zur Umsetzung und Montage?

Cara Mielzarek: Zunächst galt es, mit dem Team des vorarlberg museum die genauen Ziele festzulegen und zu klären, was inhaltlich vermittelt werden sollte. Es folgte ein erster Workshop mit Vertreter:innen des Vorarlberger Blinden- und Sehbehindertenverband, des Landeszentrum für Hörgeschädigte und Mensch zuerst.

Gemeinsam klärten wir Fragen, besprachen die Inhalte und legten Wünsche fest. Ziel des Workshops war es, ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen zu entwickeln. In weitere Folge war es dann wichtig die Inhalte zu strukturieren. Welche Inhalte wollen wir vermitteln? Und wie schaffen wir es diese für alle entsprechend aufzubereiten?

Im Rahmen der inklusiven Ausstellungsgestaltung definierten wir folgende Eigenschaften der bzw. Anforderungen an die Stationen:

– Unterfahrbarkeit

– Profilschrift

– Brailleschrift

– Einfache Sprache

– Gebärdensprache

– Tastobjekte

– Audio

Welche Schritte waren in der Entwicklung der inklusiven Ausstellungsstationen die wichtigsten?

Cara Mielzarek: Um alles im Detail durchzuplanen und zur Umsetzung zu bringen, war das Ausprobieren und Testen der nächste wichtige Schritt. Einmal die Augen zu schließen und selbst zu versuchen, etwas zu ertasten, half oft schon weiter. Musterproduktionen waren in diesem Projekt essentiell, um diese mit den Zielgruppen testen zu können.

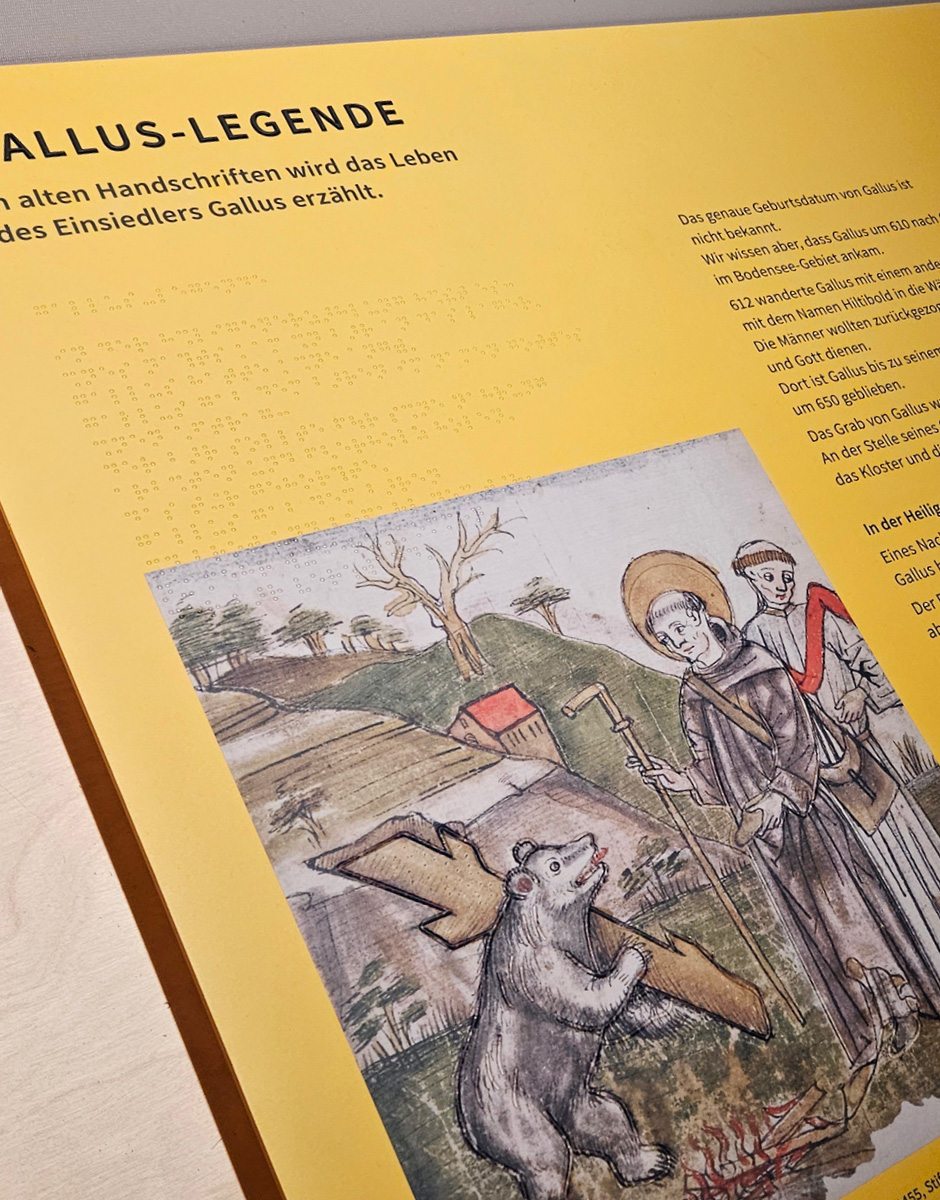

Ein konkretes Beispiel ist das tastbare Bild der Gallus Legende. Es ist viel reduzierter als das Originalbild, da die Finger beim Tasten nicht so viel gleichzeitig aufnehmen können, wie die Augen beim Sehen. Für uns bedeutete es in der Umsetzung, dass wir nur die wesentlichen Teile des Bildes herausgearbeitet haben.

Woher bekommt man verlässliche Angaben?

Cara Mielzarek: Es gibt einige Normen, die zu beachten sind, wie beispielsweise die ÖNORM B 1600. Das sind die „Planungsgrundlagen für das barrierefreie Bauen“. Natürlich gibt es auch Vorgaben, wie die Brailleschrift, also Blindenschrift, gesetzt und produziert werden soll. Ansonsten ist es teilweise schwierig, verlässliche Angaben zu finden. Das liegt wohl daran, dass je nach Anlassfall verschiedene Voraussetzungen und Bedürfnisse gibt, die für den konkreten Fall nochmals im Detail betrachtet und eruiert werden müssen.

Ohne Vorgaben oder Angaben, wie seid ihr den Zielgruppen gerecht geworden?

Cara Mielzarek: Wir haben uns auf die Expertise der Vertreter:innen unserer Anspruchsgruppen verlassen. Wir standen im regelmäßigen Austausch und gemeinsam haben wir, beispielsweise, den Neigungswinkel an einem Mustermöbel solange getestet, bis er als gut befunden wurde. Erst dann wurden alle Möbel so gebaut.

Ein anderes Beispiel sind die Inhalte. Die Texte für die Informationsvideos in Gebärdensprache wurden an das Landeszentrum für Hörgeschädigte übermittelt. Diese wurden in die österreichische Gebärdensprache übersetzt und von verschiedenen Menschen auf ihre Verständlichkeit hin geprüft und angepasst. Die Texte für die Tafeln in Einfacher Sprache wurden mit Mensch zuerst abgestimmt.

Was war eine überraschende Erkenntnis im gemeinsamen Gestaltungsprozess?

Alle Menschen fassen gerne etwas an. Tastobjekte sind daher in inklusiven Ausstellungen ein wichtigstes Gestaltungselement. Ich habe für mich gelernt, wie wichtig es ist, Kompromisse zu finden und wie man sich diese erarbeitet und, dass manchmal Struktur der Ästhetik vorgeht. Aber das Allerwichtigste: Es geht immer um den Austausch, die offene Diskussion und das Teilen der Erfahrungen zwischen Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Und das wiederkehrende Testen, das hat uns wirklich viel gebracht.

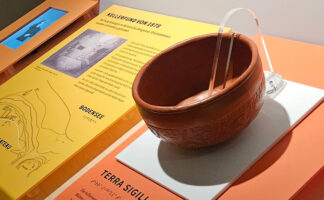

Inhaltlich wurden zwei Schwerpunkte der Ausstellung barrierefrei aufbereitet: Die erste Station widmet sich der mittelalterlichen Skulptur am Beispiel des Heiligen Gallus, die zweite Station der römischen Keramik. Es gibt jeweils einen einleitenden Text zum Thema (in einfacher und leichter Sprache sowie Brailleschrift) und einen Hör- und einen Tastteil. Auf einem Bildschirm wird der Text zusätzlich in Gebärdensprache dargestellt. Tastobjekte bei den Stationen machen die Themen be-greifbar. | Fotos: Daniel Furxer (vorarlberg museum), look! design

Welche Skills hast du dir eigens für die Umsetzung der inklusive Ausstellungsstationen angeeignet?

Cara Mielzarek: Ich habe mich mit der Brailleschrift beschäftigt. Wie funktioniert sie im Detail? In die Blindenschrift kann, beispielsweise, nicht einfach alles 1:1 übersetzt werden. Es braucht bei Angaben von Zahlenwerten zusätzlich das „Zahlenzeichen“. Ich habe mein Wissen in der Aufbereitung der Daten und in der Produktion von Brailleschrift sowie Tastmodellen vertieft und mich detaillierter mit den unterschiedlichen Sprachniveaus befasst.

Welche barrierefreien Elemente sind in einem Museum noch sinnvoll?

Cara Mielzarek: Der Besuch eines Museums beginnt schon zu Hause. Wie komme ich zum Museum? Wo ist der Eingang? Welche Angebote gibt es? Wer hilft mir vor Ort? Das sind Fragen, die vorab (am einfachsten) über die Website des Museums beantwortet werden sollten.